Архив рубрики «Развитие речи у детей»

Дислексия

Дислексия

ДИСЛЕКСИЯ встречается у мальчиков в 3–4 раза чаще, чем у девочек. Около 5–8 процентов школьников страдают дислексией. Существует генетическая предрасположенность к наличию этого изъяна, так как это расстройство наблюдается у нескольких членов в отдельных семьях. Нарушение чтения чаще становится очевидным ко 2-му классу. Иногда дислексия со временем компенсируется, но в ряде случаев остается и в более старшем возрасте.

ДИСЛЕКСИЯ встречается у мальчиков в 3–4 раза чаще, чем у девочек. Около 5–8 процентов школьников страдают дислексией. Существует генетическая предрасположенность к наличию этого изъяна, так как это расстройство наблюдается у нескольких членов в отдельных семьях. Нарушение чтения чаще становится очевидным ко 2-му классу. Иногда дислексия со временем компенсируется, но в ряде случаев остается и в более старшем возрасте.

Дети с дислексией допускают ошибки при чтении: пропускают звуки, добавляют ненужные, искажают звучание слов, скорость чтения у них невысокая, ребята меняют буквы местами, иногда пропускают начальные слоги слов… Часто страдает способность четко воспринимать на слух определенные звуки и использовать их в собственной речи, при чтении и письме. Нарушается при этом возможность различения близких звуков: “Б–П”, “Д–Т”, “К–Г”, “С–З”, “Ж–Ш”. Поэтому такие дети очень неохотно выполняют задания по русскому языку: пересказ, чтение, изложение – все эти виды работ им не даются.

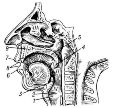

Проверьте слух вашего ребенка.

Проверьте слух вашего ребенка.

Слабый слух может быть причиной недостатков речи и плохой успеваемости.

Слабый слух может быть причиной недостатков речи и плохой успеваемости.

Погрешности речи ребенка взрослые в большинстве случаев замечают сразу. Но не все догадываются, что они могут быть связаны с недостатками слуха. Ведь небольшой дефект слуха, как правило, незаметен для окружающих. А между тем, возникнув в раннем возрасте (до 4-5 ле) и оставшись незамеченным, он может трагично отразиться на судьбе ребенка.

Исследования показывают, что взрослым нет необходимости слышать слова во всех деталях, чтобы понимать речь. Если разговор ведется на достаточно знакомом языке, то невоспринятые слухом элементы слов дополняются по смыслу, по догадке. Именно поэтому даже подчас значительное снижение слуха мало отражается на общении и деятельности взрослого человека.

Совсем иное положение у маленького ребенка, который при помощи слуха не только общается, но и овладевает речью, учится произносить слова.

Решающее значение в этом процессе имеет многократное восприятие одних и тех же слов, одних и тех же выражений. Если слух понижен и всегда слышать слова с достаточностью не удается, то многократности повторений не происходит: в одних случаях ребенок совсем не воспринимает слов, в других — слышит их не полностью, и поэтому они звучат для него каждый раз по-разному. Это мешает ему научиться понимать значение слов, запоминать их, а значит, накапливать необходимый словарный запас.

Для полного понимания чужой речи необходимо усвоить значение грамматических изменений слова, например, падежных окончаний. А это опять-таки требует хорошего слуха.

Ребенок, который недостаточно хорошо слышит, воспринимает слова с пропусками, нечетко, не улавливает связи между словами в предложении. Нетрудно представить себе, как это осложняет развитие речи и ее понимание. Особенно страдает произношение.

Такие дети, как правило, начинают говорить поздно, словарь их беден, предложения они сторят неправильно. Особенно характерно для них смазанное, нечеткое произношение. На слух они плохо отличают, например, С от Т и потому говорят «тани» вместо «сани», путают звонкие и глухие («пумака» вместо «бумага»), свистящие и шипящие («сапка» вместо «шапка»).

Иногда они пропускают в словах безударные слоги и называют предметы искаженными до неузнаваемости словами.

Все эти дефекты в устной речи могут быть выражены слабо и остаются незамеченными. Страдания ребенка начинаются, когда он поступает в школу. Грамотой он овладевает с большим трудом, ибо ему мало понятен звуковой состав слова. Читая, он, «не узнает» слов, потому что в его представлении они имеют совсем иной звуковой состав. Например, в книге написано «зима», а он знает слово «димА».

Но этого мало. Ограниченный запас слов, в свою очередь затрудняет понимание прочитанного. И даже в том случае, когда слова понятны, ребенок часто с трудом разбирается в содержании текста. Это объясняется тем, что, плохо улавливая безударные части слова, их окончания, он не усваивает и значения грамматических форм, согласования слов в предложении, а значит, и его смысла.

Даже при небольшом, но рано возникшем понижении слуха детям трудно учиться писать. Когда слабо слышащий ребенок пытается воспроизвести на бумаге плохо известное ему слово, он либо совсем не может этого сделать, либо записывает искаженные слова, например, «ля кулял» вместо «я гулял».

Дефекты письма и непонимание текста учебников приводят к неуспеваимаости. Порой, не проверив слух, этих детей переводят в щколы для умственно отсталых, но и здесь они тоже не успевают все по тем же причинам.

Всего этого можно избежать, если недостатки слуха будут вовремя замечены.

Как только обнаружена задержка развития речи, можно попытаться самим проверить слух. Для этого поставьте ребенка спиной к себе на расстоянии 5-6 метров и произнесите шепотом хорошо знакомые ему слова. Шепот не должен быть утрированным. Прежде, чем произнести слово, необходимо сделать полный выдох.

Дети, имеющие полноценный слух, обычно улавливают такой шепот. Если ребенок не слышит на таком расстоянии, нужно постепенно приближаться к немудо тех пор, пока он сможет повторить все сказанные вами слова.

Но, допустим, шепота ребенок не разбирает. Отойдите от него снова на то же расстояние и произносите другие знакомые ему слова голосом обычной разговорной громкости. Этим способом удается установить, на каком расстоянии ребенок слышит нормальную речь.

Заподозрив, что ребенок плохо слышит, следует обратиться к врачу-отоларингологу, который может в случае необходимости назначить лечение, а если понадобится, то и укажет, какой звукоусиливающей аппаратуройследует пользоваться.

Если ребенок раннего возраста слышит речь обычной разговорной громкости, на расстоянии 3-4 метров, можно в домашних условиях помочь развитию его речи и предупредить неуспеваемость в школе. Ребенка, способного слышать нормальную речь, хотя бы у ушной раковины, желательно определить в специальный детский сад, а затем он сможет обучаться в школе для слабослышащих и позднооглохших детей.

Ребенка, у которого установлено нарушение слуха, необходимо обучать чтению с губ, уделять много внимания развитию его речи. Старайтесь говорить с ним на доступном его слуху расстоянии, членораздельно и четко произнося обращенные к нему слова. Ребенок всегда должен смотреть в лицо говорящего и следить за движениями его губ.

Подбирайте короткие, двух-, трехсложные слова и предлагайте ребенку повторять их вслед за вами. Иногда приходится проделывать это по нескольку раз, прежде, чем удается добиться результата. Чтобы малыш не утомлялся и не избегал этих занятий, вначале придавайте им вид игры, проводите их во время прогулки, при выполнении несложных поручений и т.п. Впоследствии можно наладить систематические занятия от 15 до 30 минут, во время которых с ребенком припоминают уже известные ему слова и выражения и дают небольшое количество новых слов.

Слабо слышащего ребенка необходимовозможно раньше научить читать. Нет надобности рано учить письму — вместо этого лучше складывать из букв разрезной азбуки хорошо знакомые слова. Таким способом ребенок усвоит чтение, которое поможет ему с большей точностью овладеть звуковым составом слова.

Начав с отдельных слов и коротких предложений, постепенно переходите к рассказам по картинкам и к чтению детских книг. Очень полезно также прослушивание детских музыкальных пластинок. Проигрывайте одни и те же пластинки часто, чтобы ребенок научился узнавать их. Следует помнить, что отклонения в развитии речи, а значит, и в общем умственном развитии иногда возникают из-за самых незначительных нарушений слуха.

Если ребенок слышит шепот на расстоянии меньше 5 метров, это уже может отразиться на его успеваемости, и, чтобы предупредить такое отставание, с ним необходимо заниматься.

Конечно, советы, изложенные в статье, носят общий, ориентировочный характер. Более конкретные указания дадут врач-отоларинголог, а также специалисты по обучению плохо слышащих детей. Во многих областных центрах Российской Федерации имеются детские сады и школы для глухих и слабо слышащих детей; с работниками этих учреждений тоже можно посоветоваться.

Для определения ребенка в специальную школу следует обратиться в местные органы: в областные или городские отделы народного образования. В школу для глухихпринимаются полностью глухие дети и дети с небольшими остатками слуха, в школу для слабослышащих — только слабо слышащие дети с отклонениями в развитии речи. Дети, у которых слух нарушен, но речь развита нормально, могут обучаться в обычной школе.

Специальные школы для слабослышащих детей работают по обычным школьным программам. Но, кроме того, дети обучаются речи, а если нужно, то и чтению с губ. Для улучшения слухового восприятия применяется звукоусиливающая аппаратура: индивидуальная и общеклассная. Кроме того, здесь ведутся занятия, способствующие развитию слухового восприятия.

Итак, будьте внимательны к ребенку! Если у него поздно развивается речь или он плохо успевает в начальных классах школы, проверьте его слух.

Все отклонения в развитии речи слабо слышащего ребенка можно предупредить и полностью ликвидировать, если своевременно будут применены специальные методы обучения.

Почему некоторые дети не произносят некоторые звуки?

Почему некоторые дети не произносят некоторые звуки?

Иногда это бывает подражание неправильной речи окружающих – не только взрослых, но и детей, сверстников. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы правильную, красивую речь Ваш малыш слышал гораздо чаще, чем дефектную: читайте ему вслух детские книжки, давайте слушать записи сказок в исполнении профессиональных артистов… Очень важно также следить за тем, чтобы при общении с ребенком Вы избегали «сюсюканья», «детской речи». Часто этого бывает вполне достаточно, чтобы преодолеть речевые ошибки, да и ребенку гораздо приятнее, когда с ним разговаривают, как со взрослым.

Иногда это бывает подражание неправильной речи окружающих – не только взрослых, но и детей, сверстников. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы правильную, красивую речь Ваш малыш слышал гораздо чаще, чем дефектную: читайте ему вслух детские книжки, давайте слушать записи сказок в исполнении профессиональных артистов… Очень важно также следить за тем, чтобы при общении с ребенком Вы избегали «сюсюканья», «детской речи». Часто этого бывает вполне достаточно, чтобы преодолеть речевые ошибки, да и ребенку гораздо приятнее, когда с ним разговаривают, как со взрослым.

Причинами нарушения произношения могут быть также слабость мышц языка и губ или легкое расстройство координации движений (неумение выполнять языком и губами точные целенаправленные движения). Чтобы проверить, не это ли является причиной Ваших проблем, расскажите ребенку «Сказку о веселом Язычке» и понаблюдайте за тем, как он будет выполнять упражнения. Хорошо, если во время сказки ребенок будет видеть себя в зеркале.

Смысл вопросов

Смысл вопросов

Иногда за вопросами ребенка стоит не просто любопытство и желание узнать как можно болше нового. Часто за ними прячется одиночество или тревога, потребность во внимании или просьба помочь. Если один и тот же вопрос возникает у малыша снова и снова, если в нем слышится тревого и недоверие, если ответ известен и понятен, но вопрос задается опять, он означает что-то более серьезное, о чем малышу трудно говорить напрямую. «Ты правда меня любишь?», «Ты видишь, какой я уже умный?», «Объясни мне, что происходит…»

Иногда за вопросами ребенка стоит не просто любопытство и желание узнать как можно болше нового. Часто за ними прячется одиночество или тревога, потребность во внимании или просьба помочь. Если один и тот же вопрос возникает у малыша снова и снова, если в нем слышится тревого и недоверие, если ответ известен и понятен, но вопрос задается опять, он означает что-то более серьезное, о чем малышу трудно говорить напрямую. «Ты правда меня любишь?», «Ты видишь, какой я уже умный?», «Объясни мне, что происходит…»

Если ребенок задает вопрос взрослому, значит, взрослый ему нужен, значит маленький почемучка верить в его разумность, в то, что старший способен понять, поддержать, разъяснить, дать совет. Когда ребенок вдруг перестает задавать вопросы, это может означать потерю доверия к взрослым или уверенности в себе. «Все равно мне ничего не понятно: слишком много слов и раздражения. Да и сам я еще такой маленький и бестолковый. Что со мной разговаривать?»

Разные взрослые, разные ответы.

Разные взрослые, разные ответы.

Очень быстро ребенок понимает, с какими вопросами лучше обращаться к маме, а с какими — к папе, брату или деду. Каждый взрослый может показать ему мир с какой-то новой стороны. И даже если ответы разных членов семьи не всегда совпадают, малыш всегда может выбрать подходящий вариант. Хорошо, когда в семье кто-то может ответить серьезно и научно, еще лучше, когда кто-нибудь способен дать простое и понятное объяснение. И когда каждый член семьи занят подбором ответов на вопросы ребенка, главное проследить за тем, чтобы этот процесс не перерос в спор между взрослыми: кто же из них самый лучшй «отвечатель»…

Очень быстро ребенок понимает, с какими вопросами лучше обращаться к маме, а с какими — к папе, брату или деду. Каждый взрослый может показать ему мир с какой-то новой стороны. И даже если ответы разных членов семьи не всегда совпадают, малыш всегда может выбрать подходящий вариант. Хорошо, когда в семье кто-то может ответить серьезно и научно, еще лучше, когда кто-нибудь способен дать простое и понятное объяснение. И когда каждый член семьи занят подбором ответов на вопросы ребенка, главное проследить за тем, чтобы этот процесс не перерос в спор между взрослыми: кто же из них самый лучшй «отвечатель»…

Сверим наши планы…

Сверим наши планы…

Обычно на смену бесконечной череды «почему?» приходят новые вопросы, которые можно объединить в группу «А что если…». Причем чаще всего ответ ребенок хорошо знает, потому что уже пробовал проверить, что будет, если… Ребенок спрашивает себя и окружающих, что будет, если сделать что-нибудь не так. Например, что скажет папа, увидев деловые бумаги разложенными по полу? Малыш ждет возгласа «ай-ай-ай» или другого традиционного проявления недовольства. Получив ожидаемую реакцию, малыш подтверждает правильность своих предположений. «А если не убирать игрушки? Или поставить стул на стол и сверху еще табуретку?» Ребенок сверяет свой вариант с вашим и убеждается в правильности своих предположений, если ответы совпадают. Что, в свою очередь, делает его более уверенным в собственной компетентности: «Я так и знал, что все упадет!»

Обычно на смену бесконечной череды «почему?» приходят новые вопросы, которые можно объединить в группу «А что если…». Причем чаще всего ответ ребенок хорошо знает, потому что уже пробовал проверить, что будет, если… Ребенок спрашивает себя и окружающих, что будет, если сделать что-нибудь не так. Например, что скажет папа, увидев деловые бумаги разложенными по полу? Малыш ждет возгласа «ай-ай-ай» или другого традиционного проявления недовольства. Получив ожидаемую реакцию, малыш подтверждает правильность своих предположений. «А если не убирать игрушки? Или поставить стул на стол и сверху еще табуретку?» Ребенок сверяет свой вариант с вашим и убеждается в правильности своих предположений, если ответы совпадают. Что, в свою очередь, делает его более уверенным в собственной компетентности: «Я так и знал, что все упадет!»

Есть еще одна серия каверзных вопросов. Спрашивая у мамы, когда она разведется с папой, любимый сын (или дочь) совсем не советует вам решить свои супружеские проблемы таким образом. Скорее всего, ребенок услышал что-то про разводы в детском саду или на детской вечеринке, беседуя со сверстниками. Теперь ему очень важно проверить, какое место занимает развод в жизни взрослых. Может быть это так же необходимо, как ходить на работу или чистить зубы, и все родители должны иногда разводиться? А может быть это и необязательно. Кто же расставит все точки над i, как не родители? Отсюда и возникает вопрос, который подчас ставит в тупик своей необоснованностью. Кстати, такой же подтекст могут иметь вопросы о смерти, рождении детей или других событиях семейной жизни.

Словесная дуэль.

Словесная дуэль.

«Почемучесть» ребенка распространяется и на ситуации, которые изначально не должны были вызывать долгого обсуждения. Например, во время завтрака вы говорите малышу, чтобы он не трогал чайник. И слышите в ответ: «Почему?» Любопытно, что в этот момент его меньше всего интересует чайник и горячая вода, просто так он пытается понять, чем обоснованы ваши ограничения, старается еще раз разобраться в правильности запретов, а заодно и убедиться в компетентности взрослого.

«Почемучесть» ребенка распространяется и на ситуации, которые изначально не должны были вызывать долгого обсуждения. Например, во время завтрака вы говорите малышу, чтобы он не трогал чайник. И слышите в ответ: «Почему?» Любопытно, что в этот момент его меньше всего интересует чайник и горячая вода, просто так он пытается понять, чем обоснованы ваши ограничения, старается еще раз разобраться в правильности запретов, а заодно и убедиться в компетентности взрослого.

«Почему нельзя трогать провода? Почему надо ложиться спать? Почему нельзя взять еще одну шоколадку? Почему надо идти к доктору?» — все эти вопросы задаются не столько для того, чтобы выяснить причину запретов, сколько с целью еще раз уточнить права взрослого и ребенка. За этими совершенно разными вопросами стоит один общий, очень важный для ребенка вопрос: «Почему я должен вас слушаться? Почему вы все время говорите мне, что нужно делать, а чего делать нельзя?» Конечно, в ответ взрослый может показать силу и власть старшего, ответив: «Ты должен, потому что я так сказал». Однако такой ответ произведет впечатление один или два раза, а потом вам придется подтверждать свою власть, наращивая силу голоса и увеличивая количество сказанных слов. Гораздо лучше построить свой ответ так, чтобы малыш понял, что провода нельзя трогать ни в коем случае, и это правило едино для всех, что ночью спать надо всем (и взрослым и детям), чтобы быть здоровыми и сильными.

От года до трех. «Он уже все понимает!..»

От года до трех. «Он уже все понимает!..»

Уже к концу первого года малыш начинает понимать окружающих его людей. Но возможности его в этом отношении не следует переоценивать: понимание речи еще очень своеобразно — оно относится очень часто не к отдельным предметам и действиям, а к ситуации в целом. Поясним это.

Уже к концу первого года малыш начинает понимать окружающих его людей. Но возможности его в этом отношении не следует переоценивать: понимание речи еще очень своеобразно — оно относится очень часто не к отдельным предметам и действиям, а к ситуации в целом. Поясним это.

Годовалый малыш по просьбе матери показывает, где у него нос, глазки, ножки и т.д. Но вот об этом его просят другие люди — и ребенок не отвечает на просьбу, он просто не понимает ее. Дело в том, что сигналом к действию служат пока не слова сами по себе, а жесты матери, мимика, интонации.

Когда взрослый говорит малышу: «Дай ручку», он сопровождает свои слова соответствующим жестом. Ребенок улавливает связь этих слов и жеста, схватывает значение ситуации в целом, реагирует на нее.

Лишь со временем малыш начинает понимать слова вне зависимости от того, кто произносит их, какими жестами они сопровождаются. Слова постепенно приобретают самостоятельное значение.

Количество слов, которые малыш понимает (так называемый пассивный словарь, отличающийся от активного словаря, т.е. слов, которые он произносит) быстро нарастает в первом полугодии второго года жизни. Сначала ребенок усваивает названия непосредственно окружающих его вещей, затем имена взрослых, названия игрушек и, наконец, частей тела и лица. К двум годам ребенок понимает практически все слова, которыми взрослые обозначают окружающие предметы.

Этому способствует постоянное, разнообразное общение взрослых с ребенком, рост опыта малыша (особенно в связи с умением ходить).

Обычно после полутора лет ребенок и сам начинает спрашивать о названиях предметов. Сначала он только показывает пальцем на какие-нибудь вещи и вопросительно смотрит на взрослого. Иногда он произносит при этом отдельные звуки. Затем к жесту присоединяются слова: «Это что?.. Это что?..» Правда, вначале малыш интересуется не тем, как именно вы назвали предмет. Ему просто важно, чтобы ему ответили. Но, «сделав вывод», что с окружающими можно общаться при помощи речи, он довольно скоро начинает требовать не любого ответа , а ответа по существу.

«Это что… называется?» — спрашивает девочка у матери, показывая пальцем на стул. Мать шутя говорит ей: «Это стол». Дочка недовольна и повторяет вопрос. Мать продолжает игру: «Это кроватка». Следует новое повторение вопроса. Наконец мать дает правильный ответ, девочка удовлетворена и повторяет: «Стул».

Конечно, такие игры-шутки имеют смысл в том случае, если малыш уже знает название предмета. Любопытно то, что ребенок почти никогда не соглашается с неправильным обозначением и добивается верного. Подобными вопросами ребенок как бы проверяет свои знания.

На третьем году жизни ребенок делает существенные шаги в понимании речи взрослых. Важно то, что не только увеличивается количество понимаемых слов, но и само понимание становится качественно иным. Можно заметить: ребенок начинает прислушиваться к тому, о чем говорят между собой взрослые, ему нравится слушать сказки, стихи, рассказы. Это значит, что он понимает уже не только речь-инструкцию, непосредственно связанную с тем, что он сейчас видит, но и речь-рассказ, содержащую сообщения о предметах и явлениях, которых в настоящий момент нет перед глазами. Это очень важный момент в речевом развитии ребенка — он получает возможность познавать действительность через слово, а не только из непосредственного опыта.

Понимание ребенком речи взрослого досигает такого уровня, что малыш уже может слушать и понимать маленькие рассказы, содержание которых в известной мере ново для него. Причем это такие рассказы, которые ребенок слушает без иллюстраций, без помощи наглядности. Это очень важно — понимать речь саму по себе. Ведь главное преимущество речи в том и состоит, чтобы тот, кто говорит, мог передать другому, слушающему, все, что он хочет передать, не пользуясь ничем, кроме речи, — ни жестами («Во-о-о-т какую рыбу поймал рыбак!»), ни картинками, ни игрушками.

Рассказы, с которыми взрослый обращается к детям, небольшие, короткие. Краткость их, однако, состоит не в том, чтобы в небольшом числе коротких предложений изложить какое-то понятное ребенку содержание. Краткость в самом содержании. Оно должно представлять собой последовательность нескольких простых событий, каждое из которых известно и понятно ребенку. Когда взрослый рассказывает ребенку такие рассказы, он преследует цель научить ребенка воссоздавать в воображении ситуацию, о которой идет речь в рассказе. Поэтому такой рассказ для ребенка — это прежде всего та же картина, которую он воспринимает не зрительно, а через речь.

Вот, например, рассказ Л.Н.Толстого для детей: «Пришла весна, потекла вода. Дети взяли дощечки, сделали лодочку, пустили лодочку по воде. Лодочка поплыла, а дети бежали за ней, кричали, ничего впереди себя не видели и в лужу попали». Здесь несколько простых действий составляют понятное детям событие. Ценность подобных рассказов в том, что взрослый, начиная с несложных маленьких повествований, постоянно приучает ребенка слушать и понимать все более сложные рассказы.

Вопросы, вопросы, вопросы…

Вопросы, вопросы, вопросы…

Часто случается, что малыш задает один и тот же вопрос помногу раз в день, при этом почти не меняя формулировки и интонации. Например: «А где папа?» — «папа на работе». Проходит меньше пяти минут: «А где папа?» (тем же голосом) — «Папа на работе, тебе уже сказали». Еще через некоторое время: «А где папа?» (интонация не меняется). В третий раз мама не выдерживает: «Зачем тебе папа? Тебе что, с мамой плохо?» Конечно, нет, и дело совсем не в этом! Просто двухлетним детям очень важно убедиться, что в мире все находится в том же порядке, что и пять минут назад, а главное — об этом ему сообщает компетентный источник.

Часто случается, что малыш задает один и тот же вопрос помногу раз в день, при этом почти не меняя формулировки и интонации. Например: «А где папа?» — «папа на работе». Проходит меньше пяти минут: «А где папа?» (тем же голосом) — «Папа на работе, тебе уже сказали». Еще через некоторое время: «А где папа?» (интонация не меняется). В третий раз мама не выдерживает: «Зачем тебе папа? Тебе что, с мамой плохо?» Конечно, нет, и дело совсем не в этом! Просто двухлетним детям очень важно убедиться, что в мире все находится в том же порядке, что и пять минут назад, а главное — об этом ему сообщает компетентный источник.

Задавая один и тот же вопрос несколько раз подряд, малыш, скорее всего, рассчитывает получить от взрослого тот же ответ, что и в прошлый раз. «Это шляпа?» — «Шляпа». Через десять имнут: «Это шляпа?» — «Конечно, шляпа». Через некоторое время вам начинает казаться, что он говорит это специально, издеваясь над вами. И если, отвечая в десятый или двадцатый раз на тот же вопрос, вы захотите внести хоть какое-нибудь разнообразие в свои ответы (чтобы не чувствовать себя испорченной пластинкой) и скажете «Это кепка», в ответ малыш, скорее всего, начнет возмущаться (иногда даже со слезами): «Нет, это шляпа, шляпа!» Такая реакция вполне обоснованна: малышу очень важно убедиться в том, что один и тот же предмет называется одним и тем же словом.

Но вот в глазах ребенка появляется хитринка. Ответы на вопросы уже не так важны: все равно, шляпа это или кепка, понятно, что не кошка: не убежит и не оцарапает. Зато очень интересно понаблюдать, что происходит со взрослым, сколько раз он еще сможет ответить на вопрос и можно ли заставить его повторять ответ бесконечно? Покажите ребенку, что вы поняли его намерения или откликнитесь на игру. Начните задавать ему тот же вопрос или придумайте какой-нибудь свой, похожий. «Это ручка? А это мишка?» Для обоих участников смысл игры можно будет выразить так: «Мы с тобой знаем, как это называется, и отлично понимаем друг друга».

Если вы не настроены «играть», можете просто показать, что поняли ребенка, но не хотите участвовать в его развлечениях. Добрым доверительным тоном поясните ему, что он сам знает, что перед ним шляпа, а кепка — тоже в каком-то смысле шляпа. Однако, если вы ответите резко, с раздражением отмахнетесь от ребенка, в нем может зародиться неуверенность и недоверие ко всем взрослым. У малыша даже может возникнуть мысль, что взрослые сами ничего не понимают в окружающем мире или что этот мир понять вообще невозможно. В результате таких размышлений количество вопросов у ребенка уменьшится, но в то же время ему придется искать новые способы исследования мира, правда, уже без вашего участия…

Возраст «почемучек».

Возраст «почемучек».

На четвертом и пятом году жизни речевая активность ребенка усиливается — начинается возраст «почемучек». Малыш задает массу вопросов, проявляя неуемную любознательность.

На четвертом и пятом году жизни речевая активность ребенка усиливается — начинается возраст «почемучек». Малыш задает массу вопросов, проявляя неуемную любознательность.

- Почему дверь скрипит?

- Что такое бензин?

- Почему в ноге щекотно?

- Кто сидит в телефоне?

При помощи вопросов ребенок исследует мир взрослых, постигает названия вещей, их признаков и действий. Запас слов быстро нарастает, дети употребляют слова в самых разнообразных грамматических формах и сочетаниях. Они выражают свои мысли не только простыми, но и сложными предложениями.

Но очень часто бывает так, что в предложении, построенном ребенком, имена существительные заменяются местоимениями: «Он пошел… А потом он увидел… А потом он взял…» — оказывается разговор идет о дедушке. Нарушения относятся и к порядку слов в предложении, и к грамматическим формам изменения слов (не вполне усвоены типы склонений и виды спряжений).

Учтите, что эта характеристика приблизительна. Уровни речевого развития детей одного возраста бывают очень различными.

Что касается помощи в овладении родным языком, то родители детей четвертого-пятого года жизни главную задачу должны видеть в обогащении словаря (углублении понимания смысла употребляемых слов) и в развитии связной речи.

Для обогащения, уточнения и расширения словаря детей используйте самое ближайшее окружение ребенка: то, с чем он сталкивается дома, в детском саду, на улице. Вводите в словарь детей не только названия предметов, но и названия их деталей, частей. Не только названия цветов (красный, синий и т.д.), но и их оттенков. Не только названий формы, величины предметов, но и материала из которого эти предметы сделаны.

Когда малыш рассматривает предмет, подумайте, какой именно вопрос ему лучше задать. Такие вопросы как «Кто это?» или «Что это?», естественно предполагают ответы, называющие предмет. Вопрос «Какой?» заставляет называть различные признаки предмета. Если вы спросите: «Из чего сделан?» — ребенок назовет материал; при этом он, кстати, должен будет поставить слово в родительном падеже («Из стекла»). «Что делает?» — называет действие. «Для чего нужен этот предмет?» — этот вопрос вызывает распространенный ответ; иногда при ответе малыш строит даже сложное предложение.

Важно, разумеется, не просто знакомить ребенка с окружающим. Вы должны иметь в виду и чисто речевые задачи. Рассмотрели предметы, назвали их — закрепите слова в различных словесных играх. Эти игры расширяют в сознании детей смысловое содержание слова и помогают им самим создавать самые разнообразные словесные сочетания.

Вот, например, игра «Какое что бывает?» . Взрослый спрашивает, что бывает высоким, а ребенок отвечает: дерево, столб, человек. Здезь же можно провести сравнение: что выше — дерево или человек? Дети учатся сравнивать, обобщать и начинают понимать значение абстрактного, отвлеченного слова «высота».

На вопрос о том, что бывает широким, ребенок отвечает: река, дорога, улица, лента. Затем можно спросить, побуждая ребенка к сравнению: «А что шире ручеек или река?»

Такую игру можно проводить с самыми различными словами: играя, малыши будут учиться классифицировать предметы по цвету, по форме («Что бывает красным, зеленым, круглым?»).

Когда ребенок рассматривает предмет и его спрашивают, какой он, то здесь ставится задача назвать побольше признаков предмета. Когда же берется один признак, дети припоминают самые разнообразные предметы, обладающие этим признаком. В таких упражнениях, когда ребенок ищет слово (а взрослый помогает ему при затруднениях — ведь он может еще не знать слово), уточняется смысл слов, они выступают перед ребенком в самых разнообразных сочетаниях.

Для обогащения словаря, для понимания переносного значения образных слов неоценимо чтение художественной литературы. Прочитали малышу сказку, рассказ, стихотворение — обратите его внимание на отдельные слова и выражения, повторите их, задержите на них внимание ребенка, тогда он запомнит и усвоит эти слова и будет использовать их в других речевых ситуациях.